Вампиры и жизнь...

- 16 Feb 2025

- Музыка, театр, кино

- 224 Прочтений

- 0 Комментариев

О вампирах без мистики

...Тьма окутала землю своим черным саваном. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуками чьих-то шагов, невероятно гулких в ночи. По чернильно-черному небу заметались то ли призраки, то ли тучи. Вдруг шеренга небесных нагромождений расползается, и оттуда, сверху, таращится насмешливый зловещекруглый хищный глаз Луны. Невольно ежишься, и, замерев, ждешь, когда появится черная тень огромной летучей мыши, которая, подлетев ближе, превратится в жуткого вампира...

...Тьма окутала землю своим черным саваном. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуками чьих-то шагов, невероятно гулких в ночи. По чернильно-черному небу заметались то ли призраки, то ли тучи. Вдруг шеренга небесных нагромождений расползается, и оттуда, сверху, таращится насмешливый зловещекруглый хищный глаз Луны. Невольно ежишься, и, замерев, ждешь, когда появится черная тень огромной летучей мыши, которая, подлетев ближе, превратится в жуткого вампира...

Древнейшие…

Упоминания о мертвых кровососах существуют почти в каждой культуре. По мнению известного этнографа, академика Н.В. Крашенинникова: «...древние заметили, что с потерей крови человек ослабевает, т.е. из него уходят жизненные силы. И вскоре родилось поверье, будто, питаясь кровью, можно восстановить эти силы. ...И даже мертвому».

Вампироподобных духов Лилу боялись еще в древней вавилонской мифологии. У шумеров существовали свои кровососущие аксари, демоны женского пола, охотившиеся на грудных детей и беременных женщин. Одна из шумерских демонесс, Лилиту, позднее возродилась в иудейской демонологии, но под несколько измененным именем - Лилит. В Индии существовали веталу, злые духи, вселявшиеся в мертвых и питающиеся кровью. Китайский фольклор упоминает о хромающих трупах. Правда, те питались не кровью, а чистой энергией «ци», т.е. чистой «животворной силой».

В Старинном Египте Сехмет - богиня войны и палящего солнца, с головой льва, обладавшая магической силой напускать болезни, тихо подкрадывалась к жертве и пила ее кровь.

В Риме призрачных кровососов называли ламиями, эмпузами и лемурами.

Однако, несмотря на столь богатое «прошлое», вампиры, в том виде, к которому нас всех приучили литература и кинематограф, пришли в современную культуру из восточной Европы. А родились они в древнеславянских мифах!

Кстати, само название «вампир», пришедшее из французского языка, - просто искаженное славянское название «упырь». Кстати, в «Слове Святого Григория», написанном в XI веке в Древнем Киеве и направленном против язычества, утверждалось, что будто бы русские язычники приносили упырям кровавые жертвы.

Вампиры и литература

Наверное, литераторы никогда бы не обратили внимания на вампиров, если бы не «вампирское безумие» в начале XVIII века.

Все началось со вспышки жалоб на нападения вампиров в Восточной Пруссии в 1721-м и в Австрийской монархии с 1725-го по 1734 год. Тогда верили, что все люди, умершие не своей смертью, были погублены вампирами. В селах началась паника. Крестьяне раскапывали могилы в поисках румяных трупов. (В те времена считалось, что покойники, питавшиеся свежей кровью, в могиле приобретают «цветущий» вид).

Наибольшую известность получили два загадочных случая в Сербии (тогда - Австрийской провинции), которые были подробно задокументированы властями. Согласно документам, Петар Благоевич умер в 62 года, но несколько раз возвращался после своей смерти, прося еды у сына. Сын отказался кормить мертвеца, а на следующий день он был найден мертвым. Вскоре Благоевич-старший вернулся вновь, и, по рассказам уцелевших, напал на соседей, также вскоре умерших от потери крови.

В другом случае Арнольд Паоле, бывший солдат, ставший фермером, на которого несколько лет назад якобы напал вампир, умер во время сенокоса. После его смерти стали умирать соседи, и все считали, что это Паоле охотится на них.

Чиновники скрупулезно собрали показания свидетелей и изучили останки, описали их в пухлых докладах, которые быстро разошлись по всей Европе.

Антуан Августин Калмет, французский богослов и ученый, суммировал собранную информацию и в 1746 году отразил ее в трактате, где, если не подтверждал существование вампиров, то, по крайней мере, допускал его. Он описал еще несколько инцидентов «с участием вампиров» и многочисленные читатели, включая как критически настроенного Вольтера, так и поддерживающих его демонологов, восприняли трактат, как утверждение, что вампиры действительно существуют.

Чтобы положить конец «вампирской вакханалии», австрийская императрица Мария Терезия отправила своего личного доктора, Герхарда ван Свитена, провести собственное расследование. Он вновь изучил материалы и сделал вывод, что вампиры не существуют, после чего императрица издала закон, запрещающий вскрытие могил и осквернение тел.

Но будоражащая умы тема не была забыта. Писатели и поэты принялись интерпретировать идею о вампирах, таким образом популяризируя ее.

Одно из первых произведений искусств на эту тему - написанное в 1748 году короткое стихотворение немецкого поэта Генриха Августа Оссенфельдера «Вампир». Данная поэма имела эротический подтекст: мужчина, чья любовь была отвергнута благочестивой девушкой, грозит навестить ее среди ночи, выпить ее кровь, подарив ей соблазнительный поцелуй вампира и доказать, что его уроки лучше, чем христианство. Позднее, в 1797 году, на ту же тему немецким поэтом Гёте было написано стихотворение «Коринфская невеста».

В том же году кровосос появляется в «восточной» эпической поэме у англичанина Роберта Саути «Уничтожитель Талабы», где главный персонаж - мертвый возлюбленный Талабы по имени Онейза превращается в вампира.

Чуть позднее в своей поэме «Гяур» лорд Байрон изображает вампира существом, обреченным сосать кровь и отнимать жизнь у своих ближайших родственников.

Кроме того, в 1816 году Байрон, участвуя в знаменитом соревновании историй о призраках на вилле Диодати у Женевского озера, где, с легкой руки Мэри Шелли родился еще один «вечный монстр» Франкенштейн, сочинил загадочную историю о таинственной судьбе аристократа Огюста Дарвелла. История, сочиненная поэтом-аристократом, была взята за основу для произведения Полидори, личного врача Байрона, создавшего собственное сочинение - «Вампир». Гёте считал его лучшим произведением писателя. (Его в то время ошибочно приписывали самому Байрону).

Вампир в этой истории уже вполне соответствует образу, в настоящее время распространенному в кино и литературе. В повести Полидори впервые возникает привычный современному читателю и зрителю вампир: нежить, обладающая развитым интеллектом, сверхъестественным обаянием и внешней привлекательностью. Причем, как вспоминал сам Полидори, основой для создания образа вампира лорда Рутвена автору послужила неупорядоченная личная жизнь самого Байрона.

Киприан Берар в 1820 году написал продолжение, назвав его «Лорд Рутвен и его вампиры». Именно этот роман был позднее адаптирован Шарлем Нодье для первого спектакля о вампирах, позднее переделанного в оперу немецким композитором Генрихом Маршнером. Не смог пройти мимо вампирской темы и Александр Дюма-отец, написавший в 1851-м пьесу, названную «La Vampire».

Русский писатель Алексей Константинович Толстой (1817-1875 гг.) тоже создал две повести о вампирах: «Упырь» (1839 год) и «Семья вурдалака» (1841 год). Но он придерживался исконной восточнославянской традиции, где сверхъестественное существо не элегантный красавец, а жуткий ходячий труп.

Вампирская литература впервые стала сериальной в романах плодовитого писателя Поля Феваля: «Шевалье Тюнибр», «Вампир» и «Жилище вампира».

Здесь наконец-то появляется «привычное» нам бессмертное существо, которое убивает людей, выпивает их кровь и превращает жертв в себе подобных. Согласно этим же романам, убить вампира можно, лишь отрезав ему голову, вонзив деревянный кол в сердце или сжигая труп.

И наконец, благодаря ирландцу Брему Стокеру появляется роман «Дракула», считающийся самым классическим произведением о вампирах.

Отец Дракулы

Брем (Абрахэм) Стокер родился 8 ноября 1847 года в Дублине. В детстве из-за болезни он до семи лет не мог вставать и ходить. Это обстоятельство оставило след в творчестве писателя. (Исследователи считают, что именно этим объясняется малая подвижность графа Дракулы). Но, преодолев недуг, Стокер стал спортсменом и во время учебы в университете стал хорошим футболистом и легкоатлетом.

После переезда в Лондон Стокер был принят в высшее общество Лондона, познакомился с Артуром Конан Дойлем и художником Джеймсом Уистлером. Писатель женился на Флоренс Бэлкам, в которую был влюблен Оскар Уайльд.

Хотя Стокер является автором множества произведений, среди которых были и мистические романы, и неплохие детективы, заслужившие похвалу самого «отца Шерлока Холмса»; но все они были практически забыты. За исключением одного Брему Стокер знаменитого романа «Дракула», опубликованного в 1897 году и переиздающегося по сей день.

Существует версия, почему именно это произведение довольно посредственного писателя стало таким знаменитым. Дело в том, что Брем Стокер состоял в герметическом Ордене Золотой Зари, учении, оказавшем огромное влияние на развитии западного оккультизма. И потому, «Тайные Владыки», управляющие этим миром, о которых практически ничего не известно, употребили все свое влияние, чтобы способствовать успеху романа, «полезного для их дела».

Над своим «главным» романом Стокер работал восемь лет, изучая европейский фольклор и легенды о вампирах. (Причем, по истории и этнографии его серьезно консультировал венгерский профессор-востоковед Арминий Вамбери, в немецком написании Герман Бамбергер, знавший о Трансильвании не понаслышке. Он совершил несколько путешествий по Средней Азии, и, в 2005 году когда Британский национальный архив рассекретил некоторые свои документы оказалось, что Вамбери был английским шпионом, яростно боровшийся с влиянием Российской империи в Средней Азии. Романист своеобразно отблагодарил консультанта. В романе, охотник за вампирами Ван Хельсинг, несколько раз упоминает о работах своего приятеля, ученого Арминия из Будапешта).

Согласно рассказам сына писателя толчком для написания романа послужил сон в котором Стокер увидел встающего из гроба Короля Вампиров.

Нужно сказать, что Стокер придумал для своего героя несколько изюминок, до сих пор не упоминавшихся в текстах о вампирах, и ставших после его романа «классическими». К примеру, именно с легкой руки ирландского писателя вампир не видит своего отражения в зеркале потому, что «зеркала отражают душу человека, то чего у вампиров нет». Именно, благодаря Стокеру вампиры начали бояться солнечного света. Правда, свет всего лишь ослаблял силы Дракулы, но не мог его уничтожить, как стало позднее. Классическими стали и Невесты Дракулы.

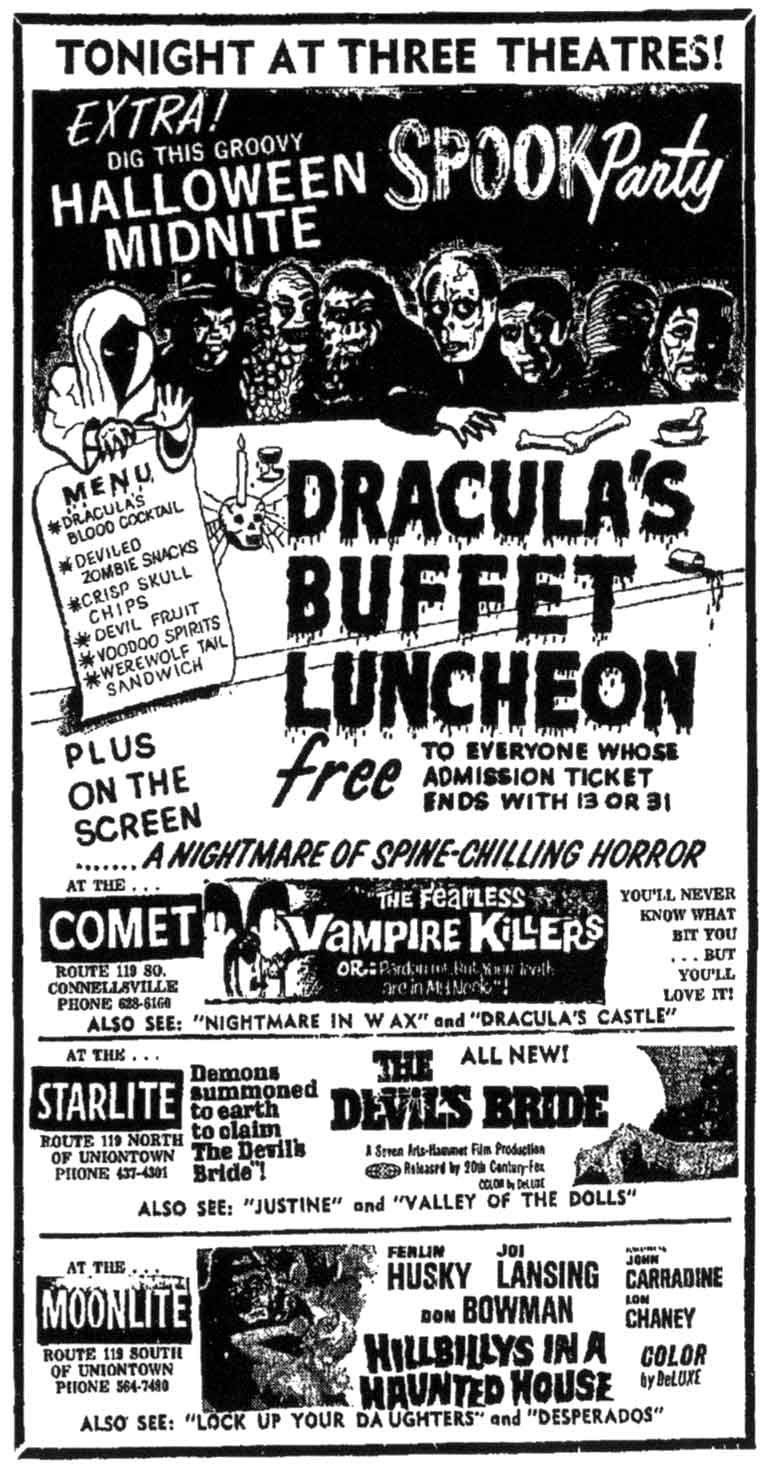

Эпоха кино

Начало XX века ознаменовалось, прежде всего, рождением новой музы - кинематографа. И, конечно же, кино не смогло пройти мимо такой благодатной темы, как вампиры.

Любопытно, но первая экранизация «Дракулы» была осуществлена в 1920-м в... Советской России. К сожалению, пленка не сохранилась и остается не ясным, чем именно привлек раздираемую гражданской войной страну именно этот мистический роман.

В 1921 году в Венгрии был снят еще один фильм про Дракулу, также не сохранившийся до наших дней.

В том же году немецкий продюсер Альбин Грау попросил у вдовы Стокера разрешение экранизировать роман в Германии. И хотя переговоры зашли в тупик, режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау уже не мог отказаться от замысла.

В результате сюжет был существенно переработан, место действия перенесено из Лондона в Бремен, имена всех героев изменены, а картина получила название «Носферату: симфония ужаса». Роль кровососущего графа, получившего здесь имя Орлок и кличку Носферату, исполнил малоизвестный актер Макс Шрек. Кстати, многие считают, что в имени персонажа знаменитого одноименнго мультфильма с той же фамилией, заключена особая кинематографическая издевка.

Густо покрытый гримом персонаж Макса Шрека напоминал жутковатое животное - хищное лицо, лысый череп, огромные, на выкате, глаза, торчащие уши и зубы, сюртук, обтягивающий скелетообразное тело. Чтобы усилить зловещий вид своего персонажа исполнитель ни разу не моргнул в кадре.

В отличии от романа главный герой не выпивает кровь, а убивает свои жертвы, заставляя горожан думать, что на них напала чума. Есть и еще одно отличие, Носферату погибает от солнечных лучей, а не от кола в сердце.

Премьера картины состоялась в Берлине в марте 1922 года. Флоренс Стокер, вдова писателя сразу же обратилась в суд, обвинив кинокомпанию «Прана-филмз» в нарушении авторских прав. Процесс затянулся на несколько лет, а после его завершения все копии фильма по требованию мстительной вдовы были уничтожены. Но фильм «Носферату» по праву ставшей классической и являющейся родоначальницей фильмов ужасов, к тому времени уже широко разошелся по миру, и у прокатчиков сохранилось достаточное количество его копий.

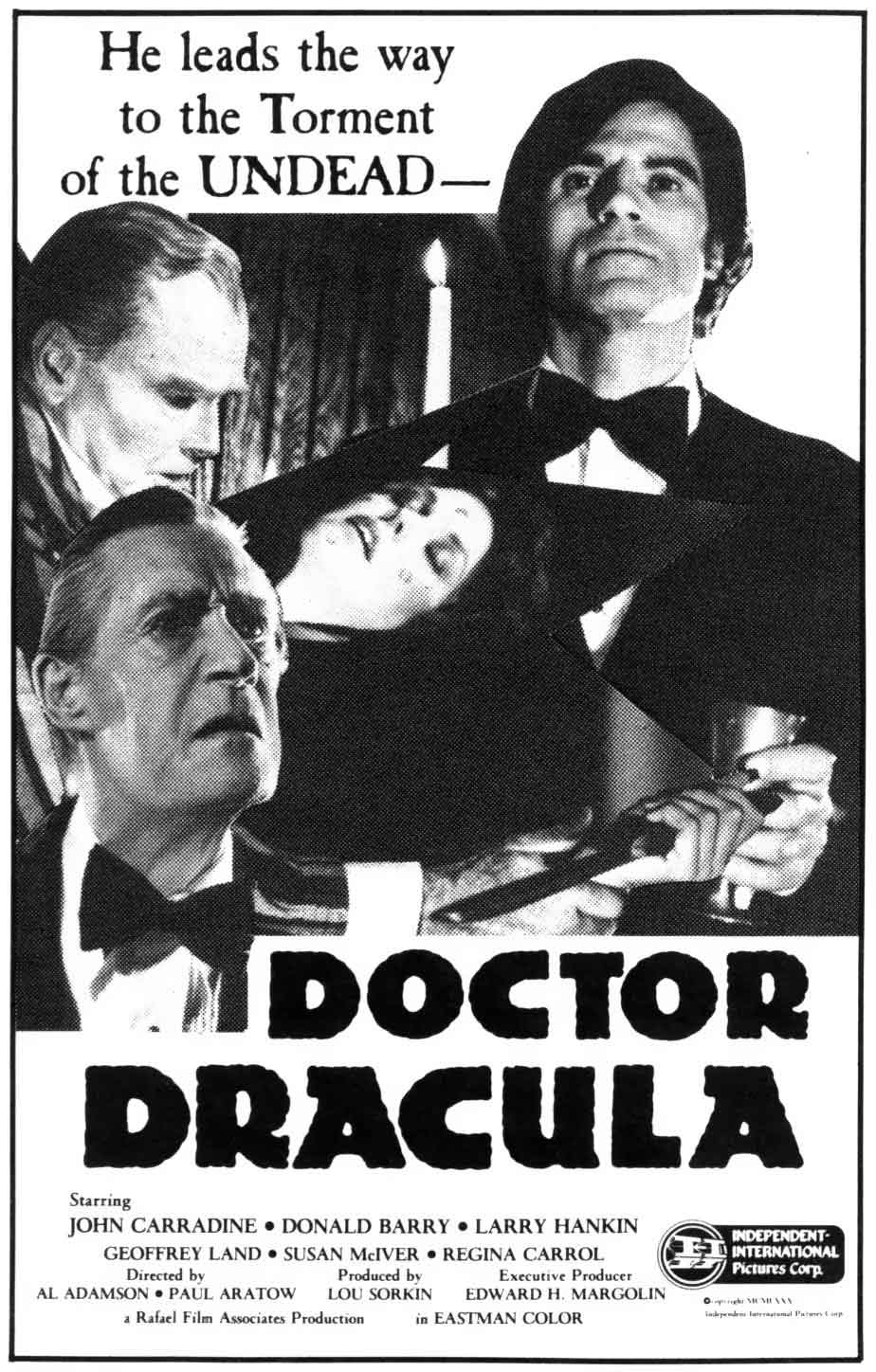

Было еще несколько малозначительных экранизаций и оригинальных картин не оставивших значительного следа в истории кинематографа пока, наконец, в 1931-м не родился голливудский шедевр, снятый Тедом Браунингом.

Именно в нем и появился лучший кино-Дракула, роль которого исполнил венгерский актер Бела Лугоши.

Лучший Дракула всех времен и народов

Бела Ференц Дежо Бласко родился 20 октября 1882 года в маленьком австро-венгерском городке Лугош (сейчас находящийся на территории Румынии). В двенадцать лет сбежал из дома, мечтая стать актером, но ему не везло - брали мальчишку только на шахты и сортировочные станции. В конце концов, старшей сестре удалось устроить Белу на мелкие роли в провинциальном театре городка Шабадки.

Юный Бела прилежно учился, получал более крупные роли, обзавелся псевдонимом Лугосси (вскоре упрощенного до Лугоши, то есть просто уроженец местечка Лугош), играл множество ролей, иногда до сорока в год.

Во время Первой мировой войны Бела пошел на фронт добровольцем, в 1916 году получил чин лейтенанта, был несколько раз ранен и представлен к наградам.

Кинокарьера Лугоши началась вскоре после знакомства с венгерскм продюсером и режиссером Альфредом Диши.

Его первым шагом к фильмам ужасов стала венгерская картина «Королевская жизнь», снятая по мистическому роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

В 1920-м он переезжает в Германию и снимается там, в фильме «Голова Януса», являвшегося свободным изложением повести Стивенсона о докторе Джекилле и мистере Хайде.

Год спустя Лугоши эмигрирует в США, где за шесть последующих лет снимается в семи фильмах. Параллельно он участвовал в бродвейских постановках, и на сцене в 1927 году сыграл Графа Вампира в новой пьесе «Дракула».

А четыре года спустя он повторил эту роль в фильме Тода Браунинга «Дракула», благодаря главному исполнителю тоже ставшему «классическим». Нужно отметить, что эта экранизация - единственная, получившая одобрение семьи Стокеров за все последующие годы.

Дракула в исполнении Лугоши получился невероятно удачным. В образе отлично сочетались эстетичность подлинного джентльмена и очаровательная театральность. И нужно отметить еще один факт, который нынешнему поколению покажется невероятным: у Дракулы 1931 года нет клыков, ставших непременным атрибутом вампира значительно позднее!

Выбор исполнителя оказался судьбоносен: и во всех последующих фильмах любой появившийся на экране вампир обязательно копировал знаменитые пассы Лугоши, а высокие воротники, темные плащи, зализанные назад волосы, пронзительный взгляд и акцент стали неизменными атрибутами мертвых кровососов.

Бела Лугоши был приглашен на роль Дракулы по нескольким причинам. Во-первых, Браунинг уже снимал его в одной из своих лент. Во-вторых, по мнению Браунинга, Лугоши в бродвейской постановке «блестяще воплотился в Дракулу». В-третьих, в кино уже появился звук, а Лугоши сохранил восхитительный иностранный акцент. (Первые свои театральные роли в Америке он играл, вообще не успев изучить английский, просто вызубривая текст наизусть).

Сыграв роль Дракулы, венгр мгновенно стал суперзвездой, чему немало способствовал его привлекательная внешность. Нужно отметить, что в середине 30-х годов он получал больше писем от поклонников, чем записной герой-любовник Голливуда Кларк Гейбл.

Под давлением продюсеров и из соображений рекламы он вел себя эксцентрично, появляясь на людях в образе вампира или лежа в гробу во время пресс-конференций. Однажды Лугоши заявил журналистам: «Я родился и вырос почти в том самом месте, где орудовал Дракула. Но считал это выдумкой и суеверием невежественных людей. А теперь - убежден, что все рассказанное Бремом Стокером истинная правда!»

Понятно, что он был просто обречен играть лишь убийц, чудовищ и безумных ученых. Что он и делал с большим или меньшим успехом до самой своей кончины 16 августа 1956 года.

Но Лугоши так и остался в сознании зрителей и критиков лучшим «подлинным Дракулой», за что и был удостоен звезды на голливудской Аллее Славы. Его даже похоронили, как и было завещано самим актером, в гриме и костюме графа-вампира.

Кстати, на похоронах Лугоши исполнитель ролей злодеев Винсент Прайс был настолько потрясен видом усопшего, что спросил кого-то из присутствующих: «Может, нам на всякий случай вбить ему в сердце осиновый кол? На всякий случай». А актер Джон Бишоп, услышав о смерти своего друга, на полном серьезе заявил: «Он вернется!»

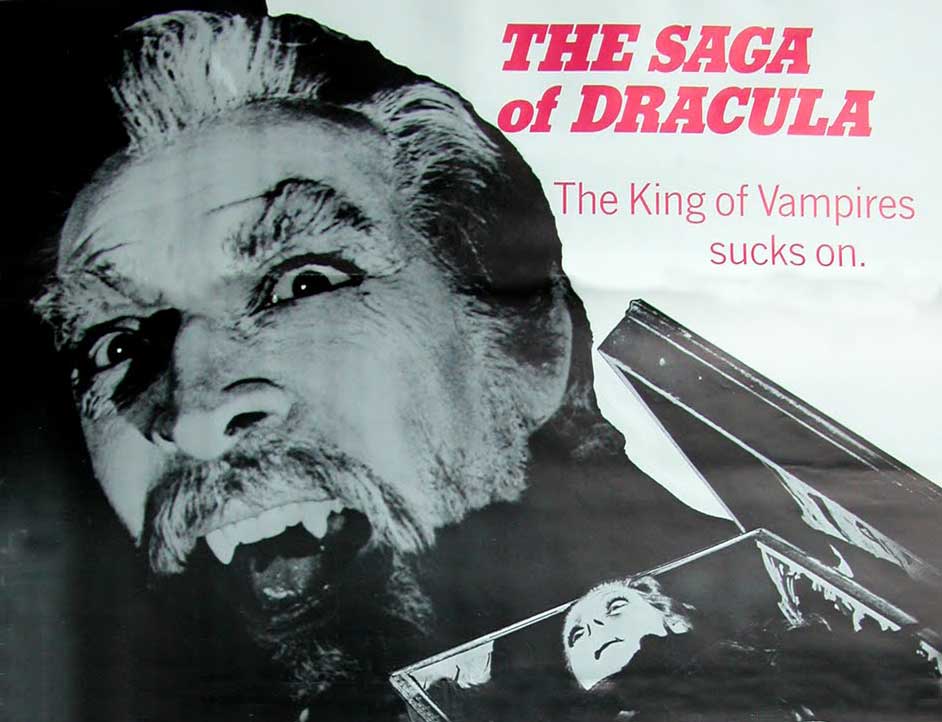

Что дальше

После выхода на экраны Дракула и вампиры попали на страницы американских комиксов. А уж то, что попадает в комиксы, обречено существовать вечно, пока жив Голливуд и американская культура.

Десятки и сотни вампиров заполонили экраны, с появлением персональных компьютеров ни одна фентезийная игра не обходится без персонажа-вампира, о вампирах было написано множество новых книг. Собирается написать продолжение «Дракулы» и внучатый племянник Стокера - Дэкр, бывший тренер олимпийской сборной Канады по пятиборью, он сейчас живет в США.

Интересно, но сначала Дэкр Стокер прохладно относился к идее написания подобной книги. «Когда я рос, все Стокеры моего поколения были предельно скептичны по отношению к тому, что наш предок написал этот роман», - рассказывает Дэкр. - «Когда наступал Хэллоуин, над нами постоянно шутили: «Эй, если пойти к Стокерам, нас не покусают?» В результате, я прочел «Дракулу» только в колледже.

В США, Германии и Австралии ежегодно проводятся большие Карнавалы Вампиров.

Ну вот, собственно говоря, и все. А если читатель все же не удовлетворен, то можно обратиться непосредственно в Институт Исследования Вампиризма, который находится в Сиэтле: Vampire Research Institute, S.A.S.E., P.O. Box 21067, Seattle, WA 98111.

Сергей Тимченко

Letzte Kommentare

Artikel

Fotos

Eigene Seiten