Авторизация

Сейчас на сайте

Счетчики

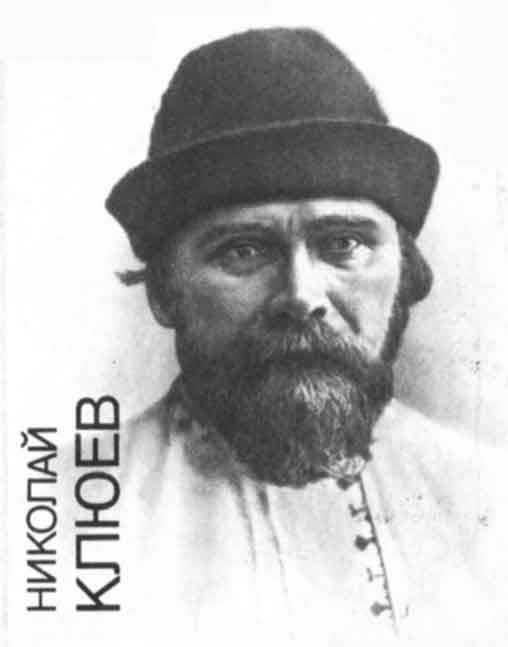

Николай Клюев

Николай Клюев

Пожалуй, ни у кого из русских поэтов судьба личная и судьба творческая не были столь загадочны и противоречивы, как у Николая Клюева. Таинственны были его жизнь и его смерть, во многом еще непонятой остается его поэзия. Оценки, данные ему современниками, пристрастны и односторонни.

Пожалуй, ни у кого из русских поэтов судьба личная и судьба творческая не были столь загадочны и противоречивы, как у Николая Клюева. Таинственны были его жизнь и его смерть, во многом еще непонятой остается его поэзия. Оценки, данные ему современниками, пристрастны и односторонни.

«Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева... по приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах» (А. Блок, 1908 г.). «Клюев — большое событие в моей осенней жизни» (он же, 1911 г.).

«Клюев пришел с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя» (О. Мандельштам, 1916 г.).

«Клюев, за исключением «Избяных песен», которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом» (С. Есенин, 1918 г.). «Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев» (он же, 1925 г.).

«В стихах типа Клычкова и Клюева мы видим воспеванне косности и рутины... словом, апологию «идиотизма деревенской жизни» (А. Безыменский, 1934 г.).

«Любовь к природе в творчестве этих писателей — только антитеза ненависти к городу, фабрике, машине, пролетариату, а синтез — это власть кулачья, построенная на богом данной природе» (О. Бескин — о творчестве Клычкова и Клюева, 1930 г.).

«Старые реакционные писатели типа Клычкова и Клюева к крестьянским писателям Советского Союза не имеют никакого отношения» (журнал «На подъеме», 1929 г.).

Даже по этим нескольким суждениям можно видеть, какое сложное наследство оставил Клюев своим современникам и потомкам. Наследство, беспристрастная оценка которого становится возможной лишь в наше время.

Николай Алексеевич Клюев (1884—1937) родился в деревне Коштуги Вытегорского уезда Олонецкой губернии (ныне территория Вологодской области). Мать Клюева — Прасковья Дмитриевна, была талантливой сказительницей и плачеёй. Ее памяти поэт впоследствии посвятил «Избяные песни» — один из лучших своих стихотворных циклов. Первые стихи Клюева появились в печати в 1904 году. До этого он учился в Петрозаводской фельдшерской школе, жил на Соловках — на «выучке» у соловецких старцев. За участие в революционных волнениях 1905 года поэт в 1906 году был заключен в вытегорскую, а позже в петрозаводскую тюрьму.

В 1911 —1912 годах вышли первые книги Клюева «Сосен перезвон» и «Братские песни», принесшие ему известность. Клюева сразу же заметили Александр Блок и Николай Гумилев, Осип Мандельштам и Анна Ахматова, Андрей Белый и Сергей Городецкий.

В 1915 году Николай Клюев познакомился с Есениным, их дружба-вражда продолжалась до самой есенинской смерти.

Октябрьскую революцию Николай Клюев встретил восторженно. Ей он посвятил книги стихотворений «Медный Кит» (1918 г.), «Львиный хлеб» (1922 г.), «Четвертый Рим» (1922 г.).

С 1923 года Клюев жил в Ленинграде, часто навещая и Олонецкую губернию.

В 1926 году поэт пишет поэмы «Заозерье» и «Деревня», через два года выходит последняя его прижизненная книга «Изба и поле». За последующие десять лет Клюев, вытесненный из литературной жизни критиками рапповского толка и всяческими «неистовыми ревнителями» и «вульгарными» социологами, опубликовал лишь четыре стихотворения в газете «Страна Советская» (1932 г.).

В начале тридцатых годов Николай Клюев переехал в Москву. Эти годы были расцветом его творчества, множество стихотворений, поэма «Песнь о Великой Матери» и одновременно с этим жизнь в полной нищете, травля в печати, посильная помощь друзей, предчувствия неизбежной гибели. В феврале 1934 года Николай Клюев по ордеру, подписанному заместителем председателя ОГПУ Яковом Сауловичем Аграновым (Сорендзоном), был арестован в своей комнатушке в Гранатном переулке. Через две недели ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной пропаганде (статья 58-10), он был судим Особым Совещанием при коллегии ОГПУ и сослан на пять лет в поселок Колпашево Томской области. Осенью того же года после ходатайства артистки Н. А. Обуховой, поэта С. А. Клычкова и А. М. Горького он был переведен на поселение в Томск, где прожил в роли ссыльного, в нищете и болезнях, до осени 1937 года. В октябре 1937 года поэт снова был арестован и расстрелян. Где он похоронен — неизвестно. Совсем недавно стали известны подробности дела Николая Клюева, хранящегося в архивах КГБ. Арестован он был за чтение на квартирах своей поэмы «Погорелыцина», в деле был обнаружен цикл его стихотворений «Разруха». В том же следственном деле сохранился протокол допроса поэта, из которого нельзя не процитировать несколько отрывков, красноречиво говорящих о великом мужестве и самоотверженности, о самопожертвовании и русском священном патриотизме Николая Клюева. Он знал, что своими ответами подписывает себе смертный приговор, но, как его пращур Аввакум, предпочел смерть бесчестию и отказу от убеждений.

«Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси. Отсюда мое враждебное отношение к политике компартии и Советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю, как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью».

«Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей».

«Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я и был, проводимая коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение».

А в письме из голодной, холодной, лагерной колпашевской ссылки он писал своему ближайшему другу Сергею Клычкову: «Я сгорел на своей «Погорелыцине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи...»

В одном я только не согласился бы с пророческими словами поэта: сгорел он не только на «Погорелыцине», но и на своей истовой любви к матери-России...

……………………………………………………………..

Михаил Пришвин проницательно заметил, что «наша поэзия происходит из недр природы, когда мы десятки тысячелетий в борьбе за кусок хлеба тесно сближались с ней. Поэзия эта вышла как победа, когда стальной узел необходимости был развязан...». Эта мысль, по-моему, абсолютно точна по отношению к поэзии Николая Клюева, которая сама порой демонстрирует связь «недр природы», «куска хлеба» и, наконец, «слова».

Сготовить деду круп, помочь развесить сети,

Лучину засветить и, слушая пургу,

Как в сказке, задремать на тридевять столетий,

В Садко оборотись иль в вещего Вольгу.

Связь крестьянской работы с творчеством, перетоки одной стихии в другую, «седых веков наследство, поклон Вам, труд и пот!»— вот чего не понимали гонители Клюева, объявляя его «кулацким поэтом» и забывая о том, что крестьянин «не только у нас, а во всем мире является практиком и реалистом».

Рожество избы (не просто «рождение»!) для Клюева акт больше чем физически материальный: почти религиозный, потому-то он так дерзко сравнивает его с рождением божества, ставя на «святое» место творенье рук человеческих, освященное тысячелетней традицией.

От кудрявых стружек тянет смолью,

Духовит, как улей, белый сруб.

Крепкогрудый плотник тешет колья,

На слова медлителен и скуп.

Тепел паз, захватисты кокоры,

Крутолоб тесовый шоломок.

Будут рябью писаны подзоры

И лудянкой выпестрен конек.

Культ материальной жизни у Клюева порой приобретает в его полемике с «нетрудовым» взглядом на культуру крайние формы, упрощающие картину бытия:

Олений гусак сладкозвучнее Глинки,

Стерляжьи молоки Верлена нежней,

А бабкина пряжа, печные тропинки

Лучистее славы и неба святей.

И тем не менее все это говорит о весьма древнем генезисе главных клюевских идей, почерпнутых из океана народных представлений о жизни. Отсюда и неизбежное присутствие во всех даже самых духовно «дистиллированных» стихах «земной тяжести», «житейской заботы», не позволяющей человеку слова забывать о человеке труда, о стальном узле необходимости, который, если забыть о нем и ослабить сопротивление, тут же начнет завязываться снова... Искусство, по мысли Клюева, есть не забвение этого тяжкого труда, но праздничная передышка во время работы, о которой народу никогда нельзя забывать.

Не удачлив мой путь, тяжек мысленный воз!

Кобылица-душа тянет в луг, где цветы,

Мята слов, древозвук, купина красоты.

Там под Дубом Покоя, накрыты столы,

Пиво Жизни в сулеях, и гости светлы...

Критикуя тяжеловесную, земную, статичную поэтику Клюева, иные литераторы противопоставляют ему «воздушность» Блока, «моцартианство» Есенина, цитируют стихи последнего о Клюеве:

Тебе о солнце не пропеть,

В окошко не увидеть рая.

Так мельница крылом махая,

С земли не может улететь.

Но дело в том, что легкость, грациозность, воздушность, «моцартианство» не исчерпывают целиком многогранность русского художественного гения, создавшего глубинную статику иконописи, тяжеловесную поступь былин, архитектурно-монументальную музыку Мусоргского.

Именно всепоглощающая страсть к заземлению всего идеального, духовного и даже религиозного сводит в поэзии Клюева архангелов, святых, апостолов с горних высот в олонецкую избу, в теплый хлев, чтобы все эти Медосты, Спасы, Митрии, Миколы помогали мужику в его земных нелегких трудах. Шестикрылый Серафим у Клюева не потустороннее существо, а скорее «хозяин», «домовой»:

Он повадился телке недужной

Приносить на копыто пластырь —

Всей хлевушки поводырь и пастырь

В ризе непорочно-жемчужной.

Порой святые Клюева напоминают нам языческих богов греческого Олимпа; да и не только их: людей труда, творцов обыденной жизни и красоты он ставит в один иконостас, в один красный угол с угодниками, апостолами, великомучениками.

Батрак, погонщик, плотник и кузнец

Давно бессмертны и богам причастны:

Вы оттого печальны и несчастны,

Что под ярмо не нудили крестец, —

пишет Клюев, создавая полный апофеоз труда, столь свойственный русской классике, и полемизируя с представителями декадентской поэзии начала века.

Свободный, осознанный как необходимость труд — не проклятье, а награда самому себе, естественное условие человеческого существования, гарантирующее человеку независимость и достоинство,— вот мысль, которой оставался поэт верен всю жизнь, даже в самые худшие времена, когда, сознательно упрощая его творчество, закрывая глаза на достоинства и всемерно преувеличивая слабости поэта, критики писали о нем, как об одном из «виднейших представителей кулацкого стиля в русской литературе». Впрочем, оно и неудивительно, потому что подобная критика руководствовалась во многом положениями троцкизма, который всегда видел в крестьянстве классового врага и который всегда стремился преобразовать творческий и свободный труд крестьянина в труд принудительный, основанный на казарменных принципах.

Кулацким поэтом Клюева называли те, кто в угаре вульгарного социологизма неосознанно либо сознательно подменял эстетику идеологией, а иногда и просто сиюминутной политикой.

Сергей Есенин в своей автобиографии писал: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». То же самое мог, видимо, сказать о себе и Клюев, с одной лишь поправкой, что его «уклон» был гораздо круче и «догматичнее», чем уклон есенинский. Клюев вообще по натуре был художником аввакумовского склада. То, что у другого поэта могло быть сомнением, предположением, вопросом, у Клюева почти всегда становилось ответом и вырастало до морального и эстетического императива.

«Крестьянский уклон» в принятии революции у Клюева заключался прежде всего в том, что он принял ее как осуществление народной мечты о божественной справедливости, совпадавшей для него со справедливостью социальной.

С простодушной наивностью крестьянина он восклицает в 1917 году:

Хлеб да соль, Костромич и Волынец

Олончанин, Москвич, Сибиряк!

Наша Волюшка — божий гостинец —

Человечеству светлый маяк.

Но случилось так, что прекраснодушное восторженное чувство в эпоху разгара классовой борьбы и разрыва времен, это умиление перед будущим оказалось так далеко от реальной жизни, что рано или поздно должно было найти для себя единственный исход — разрешение через трагедию.

И, однако, все не так просто, как изображено в легенде, созданной о Клюеве после революции рапповскими и пролеткультовскими идеологами. По их утверждениям, «антитехницизм» поэта был оппозицией новой жизни, социализму, техническому прогрессу. Но борьбу с «железом» как символом бездуховного стандарта буржуазной цивилизации Клюев начал еще до революции. Антибуржуазный пафос Клюева возникает не «справа», не с позиции вчерашнего патриархально-идиллического времени, а с вечной точки зрения Искусства и гуманизма.

Сын железа и каменной скуки

Попирает берестяный рай.

(1915)

Железный небоскреб, фабричная труба,

Твоя ль, о Родина, потайная судьба!

(1917)

В данном случае у Клюева «железо»— символ всего враждебного жизни, природе, культуре. Надо вспомнить, что мысль такого рода одолевала в то время многих русских поэтов.

Еще одна неправда, которую современная Клюеву критика «навесила» на его творчество, гласила, что вся сказочно-суеверная, мифологически-религиозная часть наследия Клюева — абсолютно реакционная и враждебна новой жизни.

Да, действительно, сказка, миф, причитания, плач — основы клюевской поэтики. Но его страх за их судьбу — есть страх за судьбу Красоты. «Не железом, а красотой купится русская радость»,— говорил Клюев. Красоту же, по его мысли, во времена, враждебные прекрасному, надо спасать самое... И поэт спасает ее средствами поэтического слова:

О, русская доля — кувшинковый волос

И вербная кожа девичьих локтей,

Есть слухи, что сердце твое раскололось,

Что умерли прялки и скрипки лаптей,

Что в куньем раю громыхает Чикаго,

И Сиринам в гнезда Париж заглянул.

Не лжет ли перо, не лукава ль бумага,

Что струнного Спаса пожрал Вельзевул?

Сказки для Клюева — свидетельство жизненной силы, жизнеродящей земной воли. Жива сказка — значит, не иссякли «ложесна бытия».

То, что тенденциозные критики считали реакционной сутью поэзии Клюева, было, в сущности, тоской по красоте и тревогой за ее судьбу.

Все якобы религиозные концепции мира в творчестве Клюева есть наивная народная сказка — мечта о райской жизни.

Ну разве не сказка картина похорон матери, перемежаемая великой мечтой о реках молочных с кисельными берегами? Журавли, уносящие душу матери к этим обетованным берегам, трубят:

Мы матери душу несем за моря,

Где солнцеву зыбку качает заря,

Где в красном покое дубовы столы

От мис с киселем, словно кипень, белы.

Там Митрий Солунский, с Миколою Влас

Святых обряжают в камлот и атлас...

Клюев трагически воспринимал всякие свидетельства упадка крестьянского искусства и культуры в двадцатом веке — для него эти факты говорили не просто о судьбах культуры, но о вырождении самой жизни, ее «зеленого пастбища», тех ее форм, какие поэт считал наиболее мощными и необходимыми для человечества.

«Древо песни бурею разбито», «А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым, щипля сусальный пух и сетуя на мир».

Таким же «Сирином» с подбитым крылом чувствовал себя Клюев в последние годы жизни, полные страшного одиночества. Он «провозгласил анафему» своего времени, но и его, в отместку, исказили и по-своему истолковали суть его поэзии, вытеснили самого из литературной и гражданской жизни, предъявив поэту такие обвинения, за которые он не мог нести ответственность.

Пророческий и проповеднический пафос Клюева к концу жизни иссякает, аввакумовская нетерпимость гаснет, и ей на смену постепенно приходит убеждение, что не поучение и проповедь, не «перст указующий», а «красота спасет мир», что «красотой купится русская радость». Конечно, такая смена мировоззрения для проповедника — поражение и полный крах, но для поэта может стать своеобразной победой. Не потому ли стихи Клюева последних лет зазвучали по-новому. Читая их, я невольно вспомнил размышления Блока о поздней поэзии Пушкина:

«И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит,— это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры».

Продолжая эту мысль, можно сказать, что Николай Клюев умер, потому что вместе с ним и на его глазах умирала родная ему великая крестьянская культура прошлого, исчезая, словно громадный и сказочный Китеж-град.

«Игуменский окрик», злоба дня, раскольническая гордыня в предсмертных стихах Клюева заметно уступили место гармоничности чувств, лирическому приятию жизни, ощущению ее самоценности. Плетью обуха не перешибешь! Но коли так, то «по жизни радуйтесь со мной...», глядите во все глаза на «зеленое пастбище жизни...».

Не потому ль столь явственно в последних стихах Клюева есенинское благословение миру:

Падает снег на дорогу —

Белый ромашковый цвет.

Может, дойду понемногу

К окнам, где ласковый свет?

Топчут усталые ноги

Белый ромашковый цвет.

……………………………..

Жизнь — океан многозвенный

Путнику плещет вослед.

Волгу ли, берег ли Роны —

Все принимает поэт...

Тихо ложится на склоны

Белый ромашковый цвет.

* * *

Клюева хоронили не раз и друзья и враги... В иные времена казалось даже, что жестокий приговор поэта В. Князева: «Клюев умер. И никогда уже не воскреснет: не может воскреснуть — нечем жить», вынесенный им в книге «Ржаные апостолы» (1924 г.) приговор окончателен, утвержден временем и обжалованию не подлежит.

Отмахиваясь от беспощадно ранящих нападок, поэт в конце двадцатых годов угрюмо обронил:

Он жив, олонецкий ведун,

Весь от снегов и вьюжных струн

Скуластой тундровой луной

Глядится в яхонт заревой.

...И, однако, в тридцатые, сороковые и даже пятидесятые годы трудно было поверить, что поэзия Клюева еще заставит кого-то задуматься, еще будет издаваться, еще найдет себе в будущем читателя и исследователя. Слишком уж широкая трещина прошла между коренными идеями времени и фантастическим укладом жизни — и настоящей и будущей,— который славил и проповедовал со страстью Савонаролы и Аввакума «олонецкий ведун». Но «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»: почти через сорок лет после кончины Клюева поэт Николай Тряпкин вдруг осознает, что, опровергнув все пророчества, поэзия Николая Клюева, как озимь, постояв положенный срок под снегом, выжила, зазеленела и вновь заставила вспомнить и заговорить о себе:

Где скрылся он — тот огнепалый стих?

Он где-то в нас — под нашей тайной клетью.

Знать, так живуч смиренный тот жених —

Сей Аввакум двадцатого столетья!

Он сам себе был жертва и судья.

Он крепко спит — крамольник из Олонца,

Но этот крин, та звонкая струя

Из тех лесов, где столько тьмы и солнца.

……………………………………..

Пускай придут и вспомнить, и почтить,

И зачерпнуть из древлего колодца...

Мы так его стараемся забыть,

А все забыть никак не удается.

За последнее десятилетие к «звонкой струе» поэзии Клюева потянулись многие. Немало вышло публикаций его стихов, немало статей, комментариев, предисловий...

Последняя при жизни книга Клюева «Изба и поле» вышла в 1928 году, а следующая — лишь через 50 лет. Полвека забвения, настоящее, а не условное испытание временем, которое лучшая часть клюевского духовного мира, наделенного крестьянской выносливостью и терпением, чудом, но выдержала...

© Станислав КУНЯЕВ

Letzte Kommentare

Artikel

Fotos

Eigene Seiten