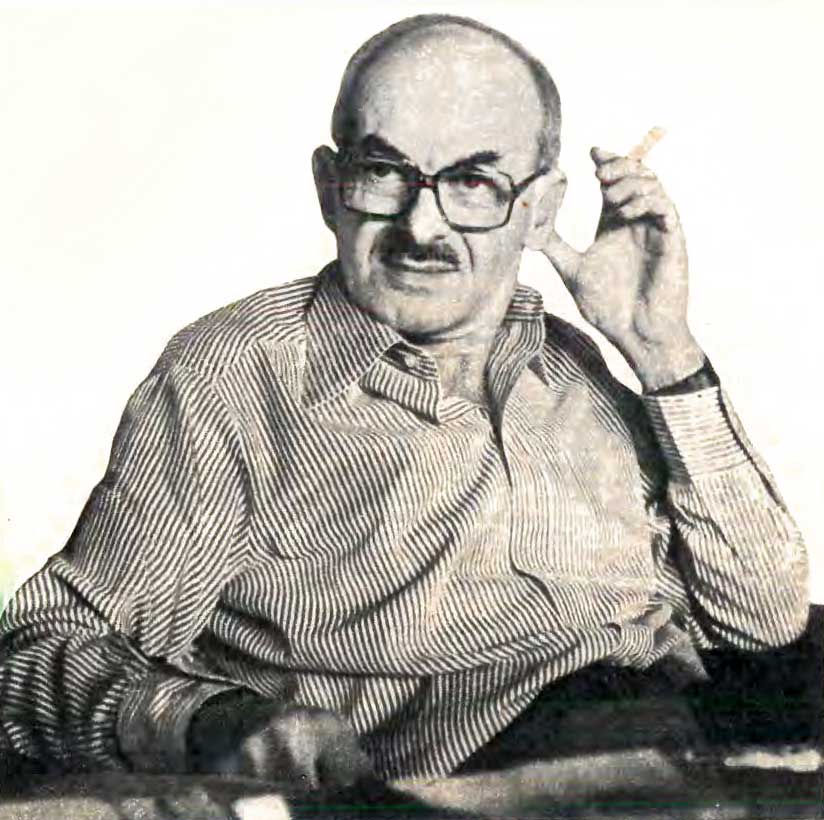

Булат Окуджава – интервью 1984 года

- 19 Feb 2025

- Музыка, театр, кино

- 182 Прочтений

- 1 Комментарий

Истина не терпит суеты

Сегодня Булат Шалвович Окуджава — гость нашего «Клуба». Это интервью было опубликовано в одном советском журнале в 1984 году, и в интернете его до недавнего времени не было...

— У жизни есть судьба, а у судьбы — начало...

— То, что я считаю своим началом, у всего моего поколения общее — война. Я родился в Москве, на Арбате. Ходил в московскую школу. Потом обстоятельства сложились так, что уехал к тете в Тбилиси. Закончил девятый класс. И тут — война.

Стало страшно. Страшно, что всего семнадцать лет. Что пока дорастешь до призывного возраста, враг будет уже разбит. Без тебя. Рослые, красивые воины, всего-то на два-три года старше, вернутся в орденах. Гордые и снисходительные, они всю жизнь будут носить на себе отпечаток заслуженной славы, добытой в боях. А ты... Как ты посмотришь в их насмешливые глаза? Как будешь жить дальше, зная, что вот, было для тебя самое главное дело в жизни — защитить Отечество. Была возможность доказать всем, что ты настоящий мужчина... Ну а если убьют, убьют насовсем? Такая мысль тоже приходила в голову. Но правда, ненадолго. Нет, все обойдется. Главное сейчас — попасть на фронт. Только бы попасть, а уж там...

И думал так не я один, И вот все мы, все, кому было «рано» и кому «нельзя », кинулись осаждать военкоматы. И хотя еще не совсем ясно, но зато достаточно остро, мы уже чувствовали, что эта «осада» — наш первый и, может быть, самый важный «бой». И поэтому проиграть его было никак нельзя.

Я вышел из него победителем. И очень этим гордился. В свои семнадцать лет я все-таки стал добровольцем. И в составе минометной батареи отправился на передовую...

Но все оказалось не так, как представлялось. Мы узнали, что война — это тяжелая и кровавая работа. Я смотрел на свои совсем не античные ноги — тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Наверное, со стороны все это должно было казаться очень смешным. Но никто не смеялся. Руки мои постоянно были сбиты в кровь тяжелыми минометными ящиками, и все пули почему-то летели только в меня...

Идет бой. Я подношу мины. Десять шагов вперед, десять — назад. В перебинтованных ладонях — холодный шестнадцатикилограммовый поросенок. Много раз туда и много раз обратно. Могу это даже с закрытыми глазами. Ни о чем не думаю. Пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое...

— С тех пор прошло много лет. Для нынешних семнадцатилетних слова «передовая», «артобстрел», «землянка» — понятия чисто умозрительные.

— Нынешние мальчишки... Думаю, и они смогли бы. Даже, наверное, лучше, чем мы. Во всяком случае, увереннее. Хотя я им этого ни за что не пожелаю. А лучше и увереннее потому, что они сегодня опытнее и информированнее, чем были мы в сорок первом. Мое поколение, так уж оно воспитывалось, видело в войне в основном ее парадную сторону. Истинное положение вещей открывалось нам уже в окопах. Оно тяжело давило на неокрепшие плечи. Потому так трудны были почти всем первые дни на передовой, первые месяцы потерь и отступлений.

Сегодня книги, кино, телевидение не скрывают теневых сторон войны. Они как бы говорят сегодняшнему мальчишке: смотри, смотри внимательней, смотри и ничего не пропускай. Война — грязь и пот вперемешку с кровью. Изломанные судьбы и непрожитые жизни. Горе и слезы ни в чем не повинных людей. Ничего не забывай и береги мир. Борись за него. Борись и береги его, потому что слишком дорогой ценой — ценой жизни миллионов — за него заплачено.

— Булат Шалвович, в одной из ваших песен, которая впервые прозвучала в кинофильме «Белорусский вокзал», поется: «...когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим...» Что для вас конкретно стоит за этими словами?

— Война стоит. Не верится самим, что хватало сил жить и воевать. Что она была, что, несмотря ни на что, удалось остаться живым. И чем дальше уходит война, тем серьезнее, глубже сознаешь, какое это чудо, какое счастье — жить, ходить по улицам, работать, встречаться с друзьями.

— День Победы. 9 мая 1945 года. Каким он был для вас?

— В конце сорок четвертого я попал в госпиталь. Выписали меня оттуда весной. Предоставили отпуск — «до окончательного выздоровления». Выздоравливая, я успел сдать экстерном экзамены за десятый класс в своей же 101-й тбилисской средней школе, где учился до войны и откуда ушел на фронт добровольцем. Мой отпуск уже подходил к концу, и тут сообщение: война закончилась!

Утром девятого мая моя тбилисская тетя, у которой я тогда жил, дала мне сто рублей. Это были большие по тем временам деньги. На них можно было купить целую бутылку «Кахетинского». Я подозреваю, что у тети просто больше не было. Но ведь у меня в этот день был двойной праздник — День Победы совпал с днем моего рождения. Вот она и отдала последнее.

Повсюду играла музыка. На улицах было много народу. Знакомые и незнакомые запросто подходили друг к другу, обнимались, целовались, смеялись и плакали. Мы с приятелем отправились за вином, и по пути нас тоже обнимали. Зашли на Верийский базар и были потрясены — столько людей сразу там никогда еще не было. Торговцы бесплатно разливали всем вино. И было очень много шарманщиков. Они стояли повсюду и с непостижимой быстротой крутили свои ручки. И головы походили на капустные кочаны. Ни носа, ни глаз, ни ушей не было видно. Потому что со всех сторон к ним подбегали разгоряченные вином и пляской люди, совали деньги под кургузый козырек причудливой кепки и снова просили сыграть: «Эту, ну, мою любимую».

Так и осталось в памяти: тетина сторублевка, базар, шарманщики с «капустными» от денег головами, бутылка «Кахетинского»...

И еще... В этот день неловко было встречаться с людьми, у которых кто-то из родных погиб, пропал без вести. Их было много. А ты вот тут идешь — молодой, здоровый, счастливый, и руки у тебя целы, и ноги, и голова...

— Война закончилась. Наступило время осуществления тех надежд и мечтаний, которые долгих четыре года откладывались на «потом», на «после Победы».

— Знаете, у меня все сложилось просто. Поступил в Тбилисский университет на филологический факультет, писал стихи, дружил с молодыми стихотворцами. Мы утроили грандиозные планы, мечтали «перевернуть мир», честолюбие клокотало, словом — обычная ситуация. Несмотря на всю нашу вроде бы взрослость. А может, просто добирали свое, то, что было отнято этими четырьмя годами...

После окончания университета в пятидесятом году по распределению уехал учительствовать в Калужскую область. Посылал свои стихи в местную районную газету. Иногда их печатали. А четыре года спустя я стал литсотрудником в той же районной газете. Потом переехал в Москву. Работал в «Литературной газете». Ушел оттуда, когда понял, что серьезное занятие литературой не терпит совместительства. С тех пор занят только писательским трудом, этo моя профессия. Она мне доставляет наслаждение, да еще и кормит. Но даже ели бы и не кормила...

— «Каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет», — поется в одной из ваших песен...

— Да, только так, по-другому нельзя. А если можно, то это уже предательство.

— Лирического героя ваших песен мы встречаем в разных ситуациях — среди друзей за грузинским столом, в десантном батальоне, который изготовился к последней атаке, или видим его юным гусаром, перед девой коленопреклоненным... Он то повеса. то герой, то дворовый кумир, то философ. Они все такие разные, но в то же время чем-то неуловимым схожи... С автором?

— И да и нет. С моим героем происходят странные превращения. Я иногда смотрю во стороны и не узнаю. Написал я его на бумаге, и получился вроде бы беззаботный шалун. Но проходит время, и я вижу, что он совсем другой, совсем не такой примитивный и беззаботный, каким казался, может быть, это интуиция, какое-то чутье, которое предвосхищает наши будущие мысли. И уже он учит меня жизни...

Я помню его в военные годы, когда ему была нужна Победа — одна на всех... помню его бесхитростным, верящим в то, что жизнь можно перекроить, как старый пиджак... Я помню, как в тяжелую минуту в ночном троллейбусе, соприкоснувшись с человеческой чуткостью, он уходит от беды... Оказывается, он растет вместе со мной, становится взрослее, мудрее год от года. А иначе зачем на земле этой вечной живу?..

— Всегда хочется спросить поэта; как слагаются строчки, как приходят единственно нужные слова?

— Не знаю... У меня всегда бывает по-разному. Чаще всего начинаю писать просто так. И мне самому до конца неизвестно: о чем? Какие-то первые слова и строчки возникают неожиданно. Они могут прийти на кухне, на улице, на крыше... Они постоянно со мной, мешают слушать и разговаривать, надоедают и злят. Постепенно они заставляют выстраивать их в нужном им порядке и успокаиваются только после того, как ощутят собственную завершенность. Если этого не происходит, они удваивают, а иногда и утраивают свои усилия. И тогда я чувствую себя несчастным человеком.

Как-то мне принесли розу, я поставил ее в бутылку из-под чешского пива. Я сидел работал, она стояла, и мы совсем не мешали друг другу. И вдруг родилась строчка: «В склянке темного стекла, из-под импортного пива...» Тут работать стало труднее, а вскоре и совсем невозможно. В голове завертелось: «Из-под пива», «счастливо», «торопливо»... И уже было невмочь от всего этого отвязаться, а основная работа стояла. Тут я окончательно разозлился и написал: «...исторический роман сочинял я понемногу...» А потом еще и еще...

Долгое время, наверное, несколько лет, у меня в голове вертелась строчка: «... а иначе зачем на земле этой вечной живу?» Она приходила, всегда некстати, выбивала из колеи и уходила, только убедившись, что выжала из меня все. Я добросовестно искал рифму: «живу», «зову», «наяву», «траву»... Но абсолютно не знал, что делать с этой строчкой и с этими рифмами. Так продолжалось долго. Но однажды наступил момент, когда слова сами выстроились и объединились по взаимной склонности. «Виноградную косточку в теплую землю зарою...» И я облегченно вздохнул.

Так родилась «Грузинская песня».

— Булат Шалвович, вы всегда с нежностью говорите о Грузии. А как часто приходится вам там бывать? И не хочется ли вам когда-нибудь все-таки переехать из Москвы в Тбилиси?

— Я родился на Арбате. Москва — мой дом. Но я грузин, и всегда остро чувствовал это. В Грузии, конечно, я бываю настолько часто, насколько позволяет работа. Для меня такие поездки — всегда событие. И я им заранее радуюсь.

Многим Грузия меня притягивает. Друзьями, родственниками, воспоминаниями юности. Что же касается перемены места жительства, не знаю даже, что и говорить... До недавнего времени считал совершенно однозначно: приезжать в Грузию — да, люблю, но жить и работать привык в Москве. Себе и окружающим объяснял это тем, что не раз пробовал поработать в Грузии, и ни разу из этой затеи ничего путного не вышло.

В Москве мне легче вообразить себя на необитаемом острове. С утра — за письменный стол. Телефонный штекер — из розетки. И я уже один. Все размеренно. Знакомо. Штиль. Покой.

А в Тбилиси — сущая стихия. Только приедешь, как тотчас окружен плотным кольцом родственников, друзей, друзей их друзей. Это очень мило, но я уже не волен собой распоряжаться до самого отъезда.

Но я все чаще возвращаюсь к мысли: может быть, действительно переехать туда насовсем...

— В поэтическом преломлении жизнь всегда чуть-чуть не такая, как на самом деле, всегда разноцветнее, что ли, ярче. И добрее.

— Наверное, это естественно. Нет человека, который прожил бы без конфликтов. Из них мы выходим иногда побежденными, иногда — чище, зрелее, мудрее. Не знаю, как другие, но я всегда в конфликте с собой, с общественными несовершенствами. Я сделал немало ошибок в своей жизни, немало опрометчивых поступков, о чем приходится горько сожалеть. Но зато я познакомился с Возмездием и узнал, что оно никого, никогда не оставляет своими «милостями».

И еще одно... Со мной происходит какая-то странная штука: так сложилось, что почти все окружавшие меня люди, в отличие от меня самого, всегда знали точно, что именно мне нужно, как следует поступить в той или иной ситуации. Может быть, ими действительно двигали благие намерения, а может быть, просто потребность учить была в них превыше всего. Я не знаю, Я любил и люблю учиться, но очень не люблю любящих учить.

У меня есть песня о Леньке Королеве. Когда я ее написал, мне говорили: «Не надо ее петь». Я не понимал почему. Мне отвечали: «Потому что она неправильно ориентирует нашу молодежь».— «Почему?» — все еще не понимал я. «Потому что некому оплакать его жизнь», — отвечали моей же строкой. Я пожимал плечами, но петь ее продолжал. Прошло несколько лет. Я написал «Песню о дураках». Тогда те же самые люди сказали: «Зачем ты ее поешь? У тебя же есть прекрасная песня о Леньке Королеве...» Тут я еще раз понял, что только время — настоящий Учитель и Судья. Оно само отбросит все ненужное и слабое. А потому, прежде него не следует чрезмерно суетиться...

Я считаю, каждый должен сделать свои ошибки сам и сам оценить их. Каждый растит себя как личность самостоятельно. Конечно, есть люди одаренные и есть люди бездарные. И с этим ничего нельзя поделать: это проблема не воспитания, а биологии. Но перед обществом стоит и будет стоять главная задача: помочь молодому гражданину планеты найти себя, свое, не чужое, место в жизни. Да, главная задача общества — помочь молодым разобраться в своих возможностях, склонностях и желаниях.

Как? Я не скажу. Сам не знаю*. Сам все еще учусь.

— Так каким же вы видите, Булат Шалвович, вашего молодого современника?

— Многогранным и неоднозначным. Мне всегда радостно и приятно видеть тех, кто все свои силы, всю энергию души отдает любимому делу. Тех, кто не просто верит в свою мечту, но борется за нее, не ведая компромиссов. Кто ни за что на свете не станет строить свое благополучие за счет благополучия других людей.

Выше всего я ставлю его духовную красоту. Я ценю в нем интеллигентность. Это понятие толкуется нынче на разные лады. Некоторые полагают, что оно является бесплатным приложением к диплому об образовании. Это заблуждение. Мой дед был рабочим, обремененным большой семьей, но благоговел перед знаниями, поклонялся книгам, задумывался о высоком смысле жизни, о собственном предназначении, стремился самостоятельно мыслить, уважал человеческое достоинство. Он был интеллигентным человеком, сам того не подозревая. Случаются люди с дипломами и даже со знанием литературы, но интеллигентность в них отсутствует — обыкновенные грамотные обыватели. Духовность им чужда, высокая нравственность — обременительна. Что может такого всколыхнуть? Пронзить? Что может такого сделать человеком?

У молодости есть главное и неоспоримое преимущество — у нее все еще впереди. У нее впереди счастливая и, верю, светлая судьба...

Беседу вели Н. Головкова и С. Лабанов

1984 год

* В Советском Союзе, который Булат Окуджава позже не раз обольет отборными и отвратительными помоями, это было решено максимально эффективно: в стране были созданы (между прочим еще по инициативе И.В. Сталина, которого Окуджава так ненавидел) сотни тысяч кружков и секций, различных обществ и движений, были построенны сотни тысяч библиотек, дворцов творчества, дворцов пионеров, дворцов спорта... Все это бесплатно и доступно всем - а не только богатым господам, как стало нынче. Любой человек, начиная с самой юности мог приходить и заниматься... нащупывая своё призвание, склонности, интересы, развивая их, получая самую широкую и разностороннюю помощь со стороны государства в этих творческих поисках "самого себя"...

Не знал этого Окуджава или лукаво делал вид, что не понимает?.. скорее всего второе...

Примечание редакции РАДИУС.кз

***

Letzte Kommentare

Artikel

Fotos

Eigene Seiten